|

Introduction

Où se situe la Nouvelle-Calédonie ?

Histoire de la Nouvelle-Calédonie

Les Kanak, premiers occupants de la

Nouvelle-Calédonie

L’arrivée de l’homme blanc

L'annexion de la Nouvelle-Calédonie

Utilisation de la Nouvelle-Calédonie pour le

bagne

L’après bagne

Les coutumes du peuple kanak

Les danses

Les masques

La faune et la flore spécifique à la Nouvelle-Calédonie

La faune

La flore

Conclusion

Glossaire

Bibliographie et remerciements

Bibliographie

Remerciements

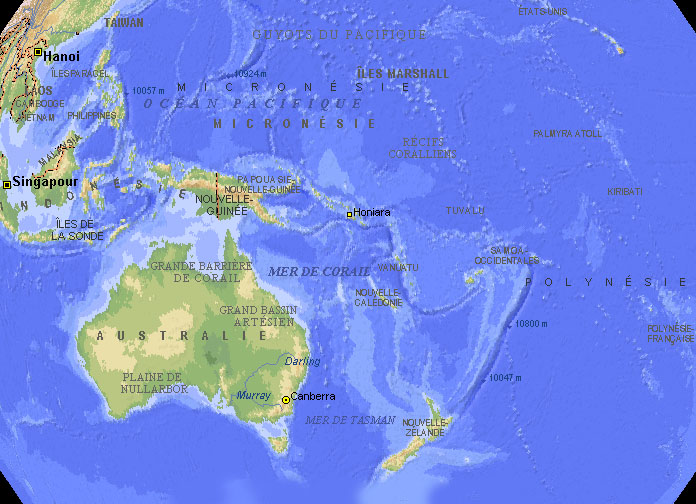

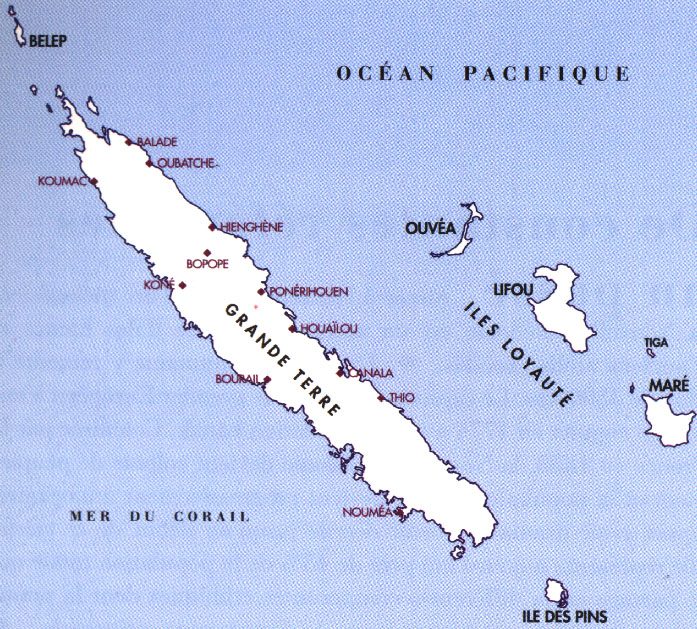

Où se situe la Nouvelle-Calédonie ?

Introduction :

La Nouvelle-Calédonie va connaître cette année une

élection des plus importantes pour son avenir. En effet, les Calédoniens, Kanak ou

Caldoche, vont décider de leur indépendance ou non.

Afin de connaître comment cette île était perçue dans

notre entourage, nous avons procédé à un questionnaire sur un panel représentatif de

différentes générations au nombre de 20 personnes (âgées de 14 ans à 78 ans). Voici

les différentes questions posées :

Où se trouve la

Nouvelle-Calédonie ?

A cette question pourtant fort simple,

seule 50% des personnes interrogées ont su répondre correctement. Océan Pacifique près de

l’Australie 50%

Océan Pacifique

près du Pérou 10%

Océan Indien 40%

Quel événement majeur de

cette fin de siècle va marquer prochainement la Nouvelle-Calédonie ?

A cette question, les réponses ont

été : Un vote

autonomiste 5%

Je ne sais pas 85%

Un événement

sportif 10%

Comment vous imaginez-vous

un habitant de la Nouvelle-Calédonie ?

A cette question, les réponses ont été :

Un noir comme

Karembeu (footballeur) 40%

Un polynésien comme

Téritéu (véliplanchiste) 40%

Un blanc comme

Lafleur 20%

Devant cette méconnaissance de ce Territoire français,

il nous a semblé intéressant d’expliquer l’histoire tourmentée de cette île,

afin de mieux comprendre ce qui va se dérouler.

Nous raconterons dans ces grandes lignes l’histoire

du territoire, puis nous irons à la rencontre des coutumes canaques. Enfin, afin de voir

la Nouvelle-Calédonie comme une entité unique, nous nous intéresserons à sa faune et

à sa flore.

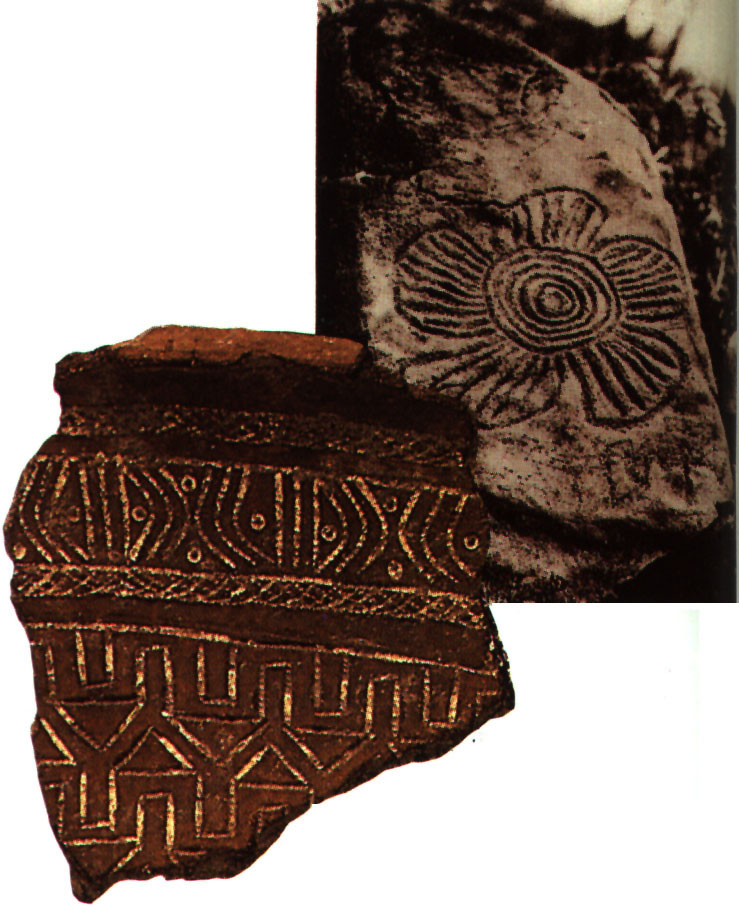

Les Kanak, premiers occupants de la Nouvelle-Calédonie :

Il y a trois mille cinq cents ans environ, les Kanak,

Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, s'installent sur la Grande Terre et aux îles

Loyauté.

Leur présence, ancienne dans l'archipel, alors encore inoccupé, est attestée par des

poteries caractéristiques de toutes les premières implantations océaniennes.

Les Kanak apportent dans leurs pirogues des plantes comestibles originaires d'Asie:

ignames, taros, cannes à sucre, arbres à pain, cocotiers et quantité d'autres

végétaux utiles.

Leur technique d'horticulture par brûlis fait alors reculer la forêt primaire au

profit d'une savane arbustive. En se dispersant le long du littoral puis en remontant dans

les vallées, les Kanak (comme d'une manière générale tous les peuples de Mélanésie)

se sont organisés en petites communautés, aucune ne prenant le pas sur les autres. Pour

ouvrir de nouvelles surfaces fertiles, ils élaborent une agriculture hydraulique en

terrasses dont on trouve peu d'équivalents aussi sophistiqués dans le Pacifique. En

outre, aux îles Loyauté, des sociétés sensiblement différentes de celles de la Grande

Terre se sont constitués.

De très nombreux témoignages montrent qu'ainsi la civilisation kanak a développé

dans tous les domaines, à partir d'une souche unique, des particularismes marqués :

invention d'un nouveau genre de poterie et de plusieurs styles de sculpture, gravures dans

la pierre de dessins énigmatiques (pétroglyphes), peintures rupestres, créations

d'institutions politiques et matrimoniales distinctes.

De même, les langues vraisemblablement peu nombreuses des tout premiers arrivants se

diversifièrent sur place. Quelques millénaires plus tard, au XIXème siècle,

on découvrait en Nouvelle-Calédonie un éventail linguistique de trente-deux langues,

aussi large et varié que celui de l’Europe entière. Vingt-huit d'entre elles (dont

une langue polynésienne) sont encore parlées aujourd’hui.

Les conflits se réglaient par les armes, et

les guerres étaient le prélude à de nouvelles relations contractuelles, mais la

violence, surtout lorsqu'elle s’exerçait sur des groupes éloignés, pouvait prendre

un tour plus radicale. Jusqu'au massacre des ennemis, dont on mangeait les dépouilles.

Non pas, principalement, par manque de nourriture carnée : comme dans toute la

Mélanésie faire disparaître les corps privait les vaincus des cérémonies de deuil qui

font des morts des ancêtres protecteurs.

L’arrivée de l’homme blanc :

Dans le sillage de Bougainville et des trois voyages de Cook, de

nombreuses expéditions à caractère scientifique cingleront à travers l'océan

Pacifique. Source de rêve, de mélancolie et d'utopie pour tant d'artistes et de

voyageurs, l'Océanie attire et fascine aussi ceux qui voient dans les archipels du Grand

Océan des exutoires possibles aux problèmes de l'Europe industrielle naissante Les

paysans, pauvres et les chevaliers de l'industrie et du commerce iront en Océanie

chercher aventure et fortune; les missionnaires répondront à la déchristianisation de

l'Ancien Monde par la conquête aux antipodes de nouvelles âmes; les militaires du second

Empire prolongeront par des guerres aussi faciles que lointaines leurs espoirs

d'avancement et de médailles; les politiciens, enfin, construiront des empires coloniaux

qui exaltent le prestige des nations d'Europe et servent de lieux d'exil pour tous les

indésirables.

L'annexion de la Nouvelle-Calédonie :

La concurrence entre Anglais et Français activa l'expansion

européenne dans le Pacifique. Cette querelle géostratégique prit le tour d'une guerre

de religion. Catholiques et protestants, exaltés par l'idée d'amener à Dieu les

derniers sauvages, se disputaient à Tahiti, aux îles Marquises, en Nouvelle-Zélande le

monopole de l’évangélisation des Océaniens.

L'annexion de la Nouvelle-Calédonie en 1843 fut ainsi le résultat de la conjonction

des intérêts bien compris de l’Eglise et du second Empire. Mais, pour des raisons

diplomatiques, ce n’est que 10 ans plus tard, le 24 Septembre 1853, que

Febvrier-Despointes, sur les ordres de Napoléon III s’empare officiellement de la

Nouvelle-Calédonie où ce dernier compte créer une colonie pénitentiaire à

l’instar des Anglais en Australie.

Utilisation de la Nouvelle-Calédonie pour le

bagne :

Au XIXème siècle, la politique calédonienne de la

France est commandée par les exigences du bagne. Les injonctions ministérielles

adressées aux fonctionnaires d'outre-mer sont claires: " La Nouvelle-Calédonie

est avant tout une colonie pénitentiaire. [...] Vous ne devez pas perdre de vue que

l'œuvre principale qui s'impose à votre administration est celle de la

Transportation. "

On appelle " transportés " les criminels

qu'une cour d'assises a condamnés aux travaux forcés. La loi de 1854 prévoit qu'ils

seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres

d'utilité publique. Mais, en cas de bonne conduite, autorisation peut leur être donnée

de travailler pour les habitants de la colonie ou les administrations locales. Les

condamnés peuvent aussi recevoir des concessions de terrain à cultiver pour leur propre

compte. Après leur peine, ces fermes deviendront leur propriété. La France espère

ainsi jouer sur deux tableaux :

- punir les justiciables,

- étendre son emprise sur la Nouvelle-Calédonie par un peuplement européen.

Signe de la misère qui sévit en Europe, en plus de trente ans,

de 1864 à 1897, quelque soixante-dix convois acheminent de France plus de vingt mille

forçats jusqu'aux pénitenciers de Nouméa (île Nou), de l’île des Pins ou de la

cote ouest.

Les premiers forçats sont d'abord cantonnés à l'île Nou en face du port de Nouméa,

où ils construisent les bâtiments de leur enfermement et un hôpital. Trois ans plus

tard, au vu des premiers résultats, la transportation vers la Nouvelle-Calédonie

s'organise. La population pénale passe de 967 (en 1867) à 9997 en 1885.

Des forçats propriétaires et honnêtement

mariés :

Divisés en quatre classes, les transportés sont employés dans

des ateliers, pour la construction de routes ou autres travaux d’intérêt général.

Grâce à leur bonne conduite, d’autres obtiennent des concessions agricoles.

Dans le même temps le gouvernement prône l'envoi en Nouvelle-Calédonie de femmes

enfermées dans les prisons centrales de métropole. Un décret d’août 1878 et une

décision ministérielle de janvier 1882 précisent les conditions de mise en concession

de terres au profit de condamnés, ceux-ci se voient également offrir la possibilité de

se marier s’ils trouvent l’âme soeur parmi les nouvelles venues.

C’est ainsi que cinq cents prisonnières célibataires françaises acceptèrent

d'aller épouser là-bas des condamnés. D’autres virent leurs épouses et leurs

enfants autorisés à les y rejoindre.

Ainsi, plus des trois quarts des ménages qui se forment alors en Nouvelle-Calédonie

comprennent au moins un conjoint d'origine pénale. Un demi millier d'enfants naissent sur

les concessions, huit cents arrivent de France pour retrouver leurs parents, tandis que,

des unions entre libérés du bagne et femmes mélanésiennes, sont issus quantité de

petits métis incorporés tantôt au monde européen, tantôt à la communauté kanak.

L'administration pénitentiaire devient le plus gros propriétaire foncier de

Nouvelle-Calédonie,

d'abord limité à l’île Nou, le domaine de l'administration pénitentiaire

déborde rapidement de son site d'origine L'administration s’empare de terres encore

disponibles et achète des terrains à des particuliers. En 1842, elle contrôle 31700

hectares et 110000 en 1895 ! La quasi totalité des terres fertiles est entre ses

mains.

Mais, désirant tout faire, tout régenter et produire de tout, les dirigeants du bagne

entreprennent trop de tâches diverses, sans rigueur ni ténacité. Au lieu de se limiter

aux cultures coloniales traditionnelles en ces lieux et souvent de bon rapport, telles que

café, tabac, vanille, etc..., ils s’engagent dans des essais et des expériences

aléatoires. Ce qui aboutit inévitablement à un échec des cultures, dans un premier

temps, en Nouvelle-Calédonie.

Les tribunaux répriment la Commune condamnent

à la déportation en Nouvelle-Calédonie des milliers d'hommes et de femmes :

Après la semaine sanglante de mai 1871 qui fit plus de trente

mille victimes parmi les Communards tués les armes à la main ou fusillés sans jugement

les conseils de guerre siègent sans discontinuer pendant des mois. Au printemps 1872, ils

peuvent utiliser la loi sur la déportation votée le 13 mars.

" -Article2 : la presqu’île de Ducos dans la Nouvelle-Calédonie

est déclarée lieu de déportation dans une enceinte fortifiée

- Article 3 : l'île des Pins et en cas d'insuffisance l’île de Maré,

dépendances de la Nouvelle-Calédonie sont déclarées lieux de déportation simple pour

l'exécution de l'article 17 du code pénal.

- Article 4 : les condamnés dans une enceinte fortifiée jouiront dans la

presqu'île de Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la

garde de leur personne et le maintien de l'ordre. Ils seront soumis à un régime de

police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique qui sera

rendu dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi. Ce

règlement fixera les conditions sous lesquelles les déportés seront autorisés à

circuler dans tout ou partie de la presqu'île, suivant leur nombre, et à s'y occuper de

travaux de culture, ou d'industrie, et à y former des établissements provisoires par

groupe ou par famille.

- Article 5: les condamnés à la déportation simple jouiront dans l'île des Pins, et

dans l'île de Maré, d'une liberté qui n'aura pour limite que les précautions

indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon

ordre. "

De mai 1872 à octobre 1878, vingt-deux navires débarquent en Nouvelle-Calédonie

quatre mille deux cent quarante-trois déportés, tous pour faits liés à la Commune,

sauf quatre-vingt-dix condamnés arabes exilés pour avoir participé à la grande

insurrection kabyle de 1871. Parmi les proscrits, quelques hautes figures de la Commune

tels Louise Michel, Henri Rochefort, Charles Jourde, Jean Allemane...

La grande révolte canaque :

Par ironie de l'Histoire, les révoltés de la Commune ont à

affronter une autre révolte, celle de la grande insurrection canaque de 1878. Un

mouvement qui couve depuis longtemps face aux autorités de la Nouvelle-Calédonie

dépouillant régulièrement les tribus canaques de leurs terres et de leurs villages.

Les chefs Morai, Atai, Baptiste, Pois ont été fusillés ou décapites et Areki,

Moindou et bien d’autres sont captifs prés de notre territoire avec tous les

survivants de leurs tribus Leurs terres confisquées vont servir à l’établissement

de nouveaux colons s’il s’en trouve encore pour se risquer dans la brousse.

L’apaisement s’est fait mais dans la mort.

Derniers convois pour la

Nouvelle-Calédonie :

Les Communards ne sont qu'un intermède dans l’usage pénal

que l’on fait de la Nouvelle-Calédonie. Leur rapatriement ne laisse plus dans

l’île que des droits-communs, les transportés pour travaux forcés. En 1887,

apparaît une nouvelle catégorie de condamnés : les relégués. Petits délinquants

multirécidivistes dont la France de la IIIème république décide, par une

loi de l885, de se débarrasser. Considérés comme la lie des malfaiteurs, ils sont

parqués à l’île des Pins à la grande indignation des colons libres, las de voir

leur île servir de dépotoir à la métropole. Ils soutiennent le gouverneur Feillet qui

réclame la fermeture du " robinet d'eau sale ".

L'archipel ne remplit pas son rôle de terre

de grande punition :

Les gouvernants parisiens mettent fin à l’expérience

néo-calédonienne. L'éventualité d'un exil aux antipodes n'effraie nullement ceux qui

transgressent les lois. Malgré l’existence de cellules, de châtiments corporels,

d'exécutions capitales, le travail à l'air libre est plus attractif que les prisons

centrales de la métropole. On sait le climat sain, les possibilités de trafic

importantes et celles d'évasion évidentes (même si le chiffre de belles réussies

atteint à peine sept cents cas sur plus de quinze mille condamnés).

Puisque l'archipel du Pacifique ne fait plus peur, on rouvre la route de Cayenne

(Là-bas au moins les taux de mortalité sont conséquents).

En 1897 tout nouvel envoi vers Nouméa est définitivement arrêté. A charge pour ceux

qui s'y trouvent d'y finir leurs jours.

En 1898, l'île compte douze mille sept cent trente deux habitants d’origine

pénale soit la moitié de la population blanche et le quart de la population totale. Une

partie d'entre eux fit souche et nombreuses sont les familles d'aujourd'hui en

Nouvelle-Calédonie qui peuvent revendiquer un ancêtre bagnard.

L’après bagne :

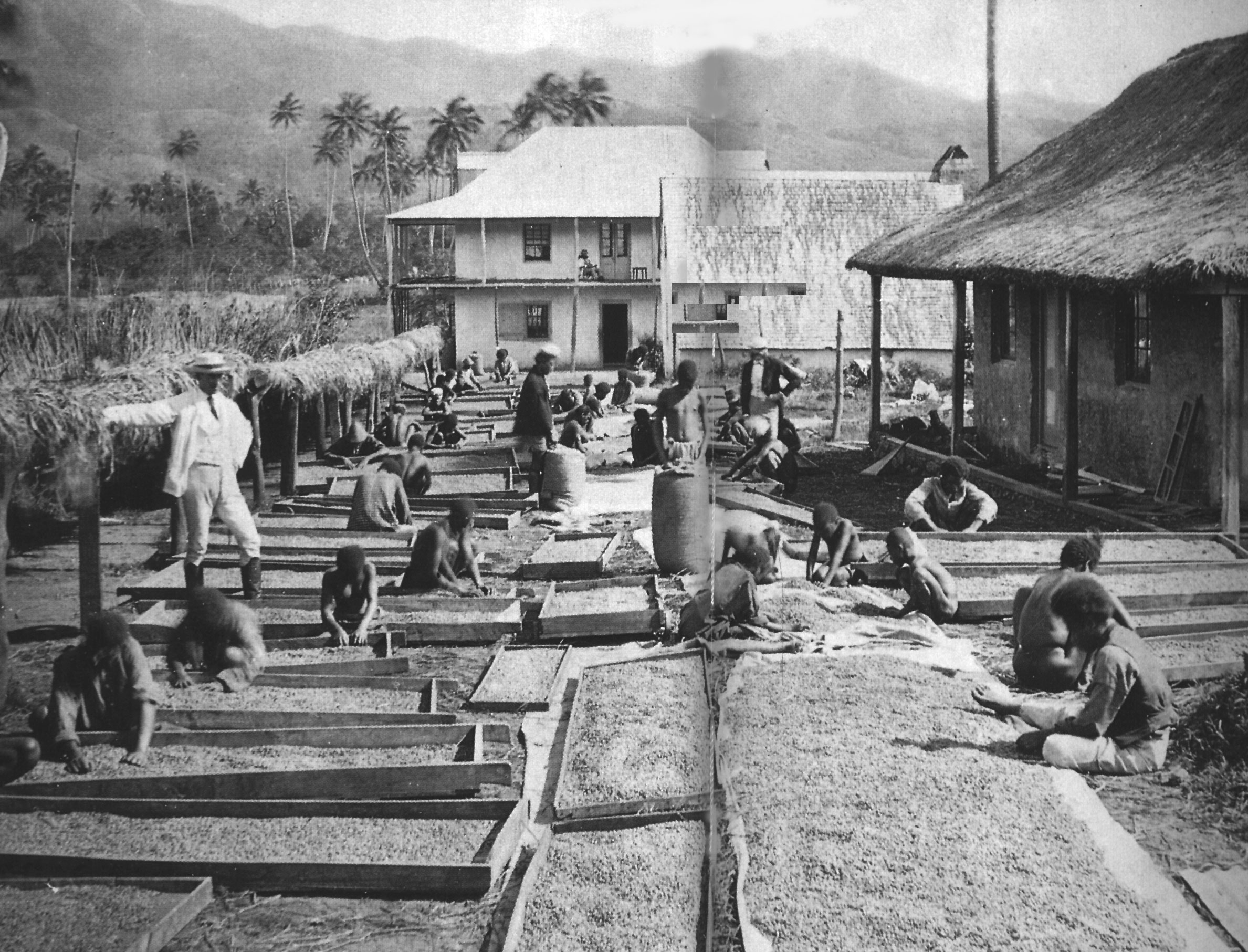

Une nouvelle vague de colons: les planteurs de

café :

A partir de 1894, le gouverneur Feillet veut redresser la

situation. Il introduit, à grands renforts de publicité, une centaine de familles

d'agriculteurs français, principalement dans les vallées de la côte Est (côte la plus

fertile). A charge pour eux de cultiver du café afin de développer le pays.

Quelques-uns de ces nouveaux pionniers, dont les terres proviennent des dernières

réquisitions brutales du patrimoine foncier kanak, vont s'accrocher avec énergie à

leurs hectares. Leurs descendants sont aujourd'hui très fiers de leurs vaillants

ancêtres. Ces derniers durent improviser dans tous les domaines: relations avec les

Mélanésiens, construction de leur maison, nouvelles cultures.

Ils en appelèrent à l'administration qui les avait lancés dans cette aventure. En

vain. Finalement difficultés et déceptions auront raison d'un bon nombre de ces colons

Feillet.

La fièvre minière :

La mine, plus que l’agriculture, a peuplé la

Nouvelle-Calédonie. Des 1854, James Paddon avait signalé du charbon au sud-ouest de la

Grande Terre. La fièvre de l’or, repéré dans le nord de l’île, n'épargne

pas non plus le pays, tandis qu'on y découvre du cuivre, du plomb argentifère, du zinc,

du fer, du cobalt, du chrome et surtout, révélée en 1863par l'ingénieur Jules Garnier,

la présence de grandes quantités de nickel.

Les premières mines sont ouvertes au mont Dore en 1874, à Thio en 1875. Une usine de

traitement du minerai est bâtie à Nouméa en 1879. L’année suivante naît la

Société Le Nicket (SLN) qui préside, jusqu'à nos jours, aux destinées de la

Nouvelle-Calédonie.

L'importation de main-d'œuvre :

Sur les mines, sur les grandes propriétés, les colonisateurs

français choisissent, dès les années 1860, d'employer une main-d'oeuvre à bon marché,

des travailleurs émigrés sont recrutés dans d'autre territoires ou colonies :

Indiens de La Réunion, Néo-Hébridais et, quelques décennies plus tard, Japonais,

Indochinois, Javanais des Indes néerlandaises. Cette politique économique, qui se tourne

aussi vers des blancs démunis (ouvriers libres ou bagnards) mais dont la population kanak

locale est écartée, exerce sur des gens déracinés une autorité absolue. Plusieurs

milliers d'indochinois viendront travailler et mourir pour la Société Le Nickel dans les

mines de Thio et des alentours de Nouméa. De véritables négriers capturent, dans leurs

îles, des Néo-Hébridais qui périront sur la grande Terre sous le joug d'une

exploitation forcenée.

Cette traite a permis l'essor du secteur minier et avec le secours de la

main-d'œuvre pénale, l'aménagement routier et portuaire, longtemps très rustique,

de l’île. Liés aux employeurs blancs qui les ont importés sous contrat et

enfermés dans des ghettos installés sur les mines mêmes, les trieurs exotiques

(c’est ainsi qu’on les appelait à l’époque) resteront pour la plupart

étrangers aux Kanak, quant à eux tout aussi enfermés dans leurs réserves et totalement

interdits d'expression.

De 1854 à 1914, la Nouvelle-Calédonie voit s'accroître sa

population non kanak. Le recensement de 1906 fait apparaître que les Mélanésiens, dont

le nombre est inférieur à trente mille, ont perdu en cinquante ans plus de la moitié de

leurs effectifs d'origine, tandis que les Européens et les autres ethnies installées en

Nouvelle-Calédonie totalisent au bas mot vingt cinq mille personnes.

A cet afflux correspond le développement de Nouméa. Dans l'intérieur de l'île

hormis quelques bourgades comme Bourail , Népoui et Pouembout ou Thio (au pied de la mine

de nickel). L’essentiel du peuplement se disperse dans des fermes installées sur des

domaines plus ou moins vastes.

Cette expansion urbaine et rurale de la colonie prive peu à peu les Kanak de leurs

terres, presque sans compensation.

Pourtant, à ses débuts, l’administration coloniale avait reconnu les droits

fonciers des autochtones. Le jour de la prise de possession, le capitaine de vaisseau

Tardy de Montravel avait déclaré aux populations kanak de

Balade :" Voulez-vous être français ? Désirez-vous que votre pays

soit soumis à la domination française ? Nous vous protégerons, vos terres seront

toujours à vous, on ne vous prendra que ce qui ne vous est pas nécessaires "

De même, dans une déclaration de janvier 1855, le gouvernement s'engageait à

" racheter les terres occupées par les indigènes ".

Ces belles promesses ne seront pas tenues. Le plus souvent, le colonisateur, pour

dégager les espaces jugés nécessaires à son installation, ne procéda à aucune

transaction. Il se contenta d'entériner au besoin par des arrêtés, les accaparements

anarchiques de terres ou, pire encore, de les faciliter en élaborant une juridiction

aussi spéciale qu'hypocrite. Des fonctionnaires consciencieux ont très tôt compris que,

chez les Kanak, l'accès aux terres est réglementé par la propriété individuelle

privée, transmise à l'intérieur de la famille ou à défaut du clan.

En bonne logique, il aurait donc fallu négocier les transactions foncières avec

chaque ayant droit. On préféra ressusciter le mythe bien colonial d'une propriété

collective primitive placée sous

l’autorité d'un chef promu personnellement responsable de toute la tribu. Il

suffira alors de circonvenir ou de menacer ce personnage pour avoir accès à tout un

territoire au risque de provoquer la fureur des propriétaires mélanésiens.

Il n’est pas étonnant que dans les trois premières décennies de la

colonisation, plus de vingt révoltes éclatèrent. Aux casse-tête, haches, frondes et

sagaies des autochtones, l’armée oppose son artillerie, ses fusils et exploite les

rivalités entre Kanak.

Le problème Kanak persiste jusqu’à la seconde Guerre Mondiale où la guerre du

Pacifique porta à la société calédonienne un premier coup. En 1942 débarquent sur une

Nouvelle-Calédonie ankylosée plus de cent mille soldats américains soit plus de deux

fois la population de l'archipel. Ils apportent leur matériel ultramoderne, leurs

dollars, leur formidable esprit d'entreprise et d'innovation.

Le choc moral n'est pas moins grand, les Mélanésiens remarquent que des officiers

noirs commandent de simples soldats blancs. Les Américains donnent l'exemple d'un

dynamisme qui ne semble pas s'embarrasser de préjuges sociaux et raciaux.

Quelques années plus tard, la vieille société coloniale se trouve encore placée au

cour de changements qui la contestent en 1946, un décret gouvernemental abolit le code de

l’indigénat et la nouvelle constitution donne la citoyenneté française aux

Mélanésiens comme à toutes les autres ethnies non européennes. Formellement une

colonie française devient Territoire d'Outre-Mer. Mais, dans la pratique, les pesanteurs

du système antérieur freineront les évolutions soudain rendues possibles. Héritage

colonial contre démocratie; la Nouvelle-Calédonie n'est pas, aujourd'hui encore, sortie

de cette contradiction.

Dans l’après-guerre, l’accès au droit de vote et à la libre association

pour tous offre, pour la première fois aux communautés du Territoire, les conditions

d'une compétition politique ouverte. Un peu plus tard, en 1956, la Loi-Cadre, dite loi

Defferre, entend faire participer directement toutes les ethnies, et en particulier les

Mélanésiens, à la gestion des affaires locales. Ceux qui, dans la situation politique

antérieure, s'estimaient bafoués, exploités ou laissés pour compte vont

s’engouffrer dans cette brèche. Ils se heurteront aux plus fervents défenseurs du

modèle colonial.

Au début des années cinquante, broussards ouvriers et Kanak se regroupent dans le

premier parti d’opposition : l'Union Calédonienne (U.C.). Cette formation reste

fermement contrôlée par les églises protestante et catholique qui invitent les

mécontents à avancer des revendications respectant l’ordre établi. U.C. n'en

formulera pas moins un programme réclamant pour les Kanak la possibilité d'accéder au

statut de fonctionnaire, l'égalité des salaires, la construction d'écoles et de

dispensaires. Les progrès sociaux escomptés doivent selon l’Union Calédonienne

établir une juste parité entre Noirs et Blancs et restaurer la dignité du peuple

mélanésien.

Mais les traditions ségrégationnistes tenaces de la société calédonienne auront

raison de ces aspirations.

La République coloniale (1963-1981) :

Quand l’Union Calédonienne remporte à partir de 1953

plusieurs élections et s'affirme comme un parti pouvant diriger la politique locale, les

conservateurs du Territoire recourent à l’illégalité (opérations de commandos

contre des élus, attentats, etc...) pour rester au pouvoir. Le gouvernement laissera

faire. Abandonnant toute idée d'autonomie interne et de décolonisation, il juge alors

que les nouveaux intérêts de la France dans le Pacifique Sud doivent l'inciter à

conserver coûte que coûte la Nouvelle-Calédonie sous sa tutelle directe.

Au moment même où en 1963 la Polynésie française devient un site

d'expérimentations nucléaires, les lois Jacquinot suppriment les dispositions libérales

de la Loi-Cadre puis, en 1969, les lois Billotte assurent à la métropole un ferme

contrôle des mines calédoniennes.

Cette reprise en main renoue avec la tradition autoritaire d'antan, qu'une formidable

montée des cours du nickel vient encore conforter.

Entre 1969 et 1972, la flambée des prix du minerai vert suscite une euphorie

économique sans précédent. Les villas, les hôtels, les bateaux de plaisance

fleurissent alors dans Nouméa, devenue en quelques années une petite capitale aux

charmes californiens. Mais une fois de plus, les Mélanésiens ne sont pas conviés à

prendre parti au festin. Bien au contraire la remise en selle de la bourgeoisie

nouméenne, l'afflux d'argent et la relance du peuplement blanc prennent à revers les

évolutions que l’Union Calédonienne avait impulsées et appelés de ses voeux.

Ce retour de bâton accroît les tensions et déclenche l’essor d'un nationalisme

kanak qui va ouvertement contester la présence française.

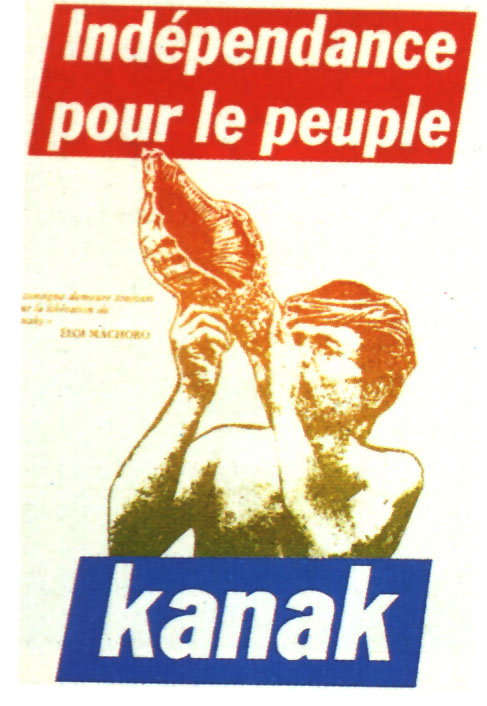

Le réveil mélanésien :

Inspirés par les luttes du Tiers monde et la contestation

étudiante en Europe, les tout premiers bacheliers kanak dénoncent par des gestes

spectaculaires, à partir de 1969, la marginalisation économique et le racisme qui

frappent leur communauté. Dans la foulée apparaissent de nouveaux partis politiques

(principalement le Parti de Libération Kanak, PALIKA; le Front Uni de Libération Kanak,

F. U. L. K.; l'Union Progressiste Mélanésienne, U.P.M., etc...) qui appelle les

colonisés et exploités de Nouvelle-Calédonie à lutter contre l’affairisme et,

bientôt, pour la première fois à soutenir le principe d'une indépendance du peuple

kanak.

La soif de justice des Mélanésiens liera désormais indissolublement revendication de

souveraineté et revendication foncière.

La radicalisation :

En 1977, lasse d'être privée de l’outil institutionnel

(l’autonomie interne) qui permettrait peut-être de combattre les iniquités criantes

du Territoire, l'Union Calédonienne rejoint les tenants de l’indépendance kanak. La

plupart des Européens membres de l’U.C. s’inquiètent de ce changement

d'attitude et se tournent vers le R.P.C.R. (Rassemblement pour la Calédonie dans la

République) branche locale du R.P.R. de métropole. S'y regroupent pêle-mêle tous ceux

qui s'opposent à l’émergence d'un pouvoir mélanésien respecté. La bipolarité

politique de la Nouvelle-Calédonie creuse ainsi un fossé entre deux blocs

historiques : celui des autochtones et celui des gens venus d’ailleurs.

1981-1984 : l'échec de la troisième

voie :

En 1981,l’arrivée de la gauche au pouvoir annonce les

espérances des indépendantistes et, du même coup irrite ceux qui souhaitent une

reconduction pure et simple de la situation du Territoire. Seuls quelques élus

calédoniens plus modérés et convaincus que les Mélanésiens ont un rôle d'avenir à

jouer dans la transformation du pays, permettent à une nouvelle majorité de se

dégager : leur parti la F.N.S.C (Fédération pour une Nouvelle Société

Calédonienne) s'allie au Front Indépendantiste (FI] constitué en 1979 et assume avec

lui deux années durant les responsabilités du pouvoir local. La gauche peut ainsi

renouer avec la tradition réformiste de la quatrième République. Elle instaure un

impôt sur le revenu en 1982, réduit les indexations de salaires des fonctionnaires et

s’efforce d’insérer l’intérieur de l’archipel dans l’économie

globale de la Nouvelle-Calédonie. Mais cette recherche d’une voie moyenne n’est

pas adaptée aux affrontements politiques, voire aux violences présente sur le

Territoire.

En 1984, des élections sont prévues pour renouveler l’Assemblée territoriale.

Piégés par le principe démocratique un homme une voix, les Kanak ne peuvent escompter

que 30% des suffrages. L’accès à l'indépendance par le verdict des urnes leur est

barré à moins qu’on ne limite le corps électoral non mélanésien aux seuls

immigrés de longue date ayant au minimum un parent né sur le Territoire. Le ministre des

DOM-TOM repoussa dans un nouveau projet de statut, cette exigence des indépendantistes

qui excédés créent le Front de Libération National Kanak Socialiste (F.L.N.K.S.) en

août 1984 et appellent au boycottage actif du scrutin prévu pour le 18 novembre 84.

Ce jour-là, les militants du F.L.N.K.S. s’opposent par la force au déroulement

du vote. Dans les semaines suivantes,les terres des colons sont occupées, leurs maisons

brûlées, leurs armes confisquées. Les Européens anti-indépendantistes par la voie du

R.P.C.R. demandent à l’Etat de rétablir l’ordre et de défendre les

institutions territoriales. Le gouvernement voulant éviter une confrontation meurtrière

avec une population mélanésienne dont comprend la mauvaise humeur désarme les

gendarmeries.

Désespèrés de se sentir abandonnés de nombreux colons se

réfugient à Nouméa. Mais à Hienghène, une dizaine d'entre eux, le 5 décembre 1984,

assassinent dix militants du F.L.N.K.S. dans des conditions atroces. De nombreux incidents

éclatent (attentats, meurtres, affrontements). De nouvelles élections réinstallent

temporairement la paix. Mais le retour de la droite au pouvoir (avec Jacques Chirac comme

Premier ministre) va mettre fin à cette paix précaire.

" Si les Kanak bougent, nous leur serrerons le

kiki " annonce Bernard Pons le 26 mai 1986 au début de son mandat de ministre

des DOM-TOM. De plus, il décide le quadrillage militaire des villages kanaks et met fin

au rééquilibrage économique amorcé par ses prédécesseurs. Des terres promises aux

Kanak sont réattribuées à des colons. Ces mesures provocatrices prises à

l’encontre du F.L.N.K.S. déclencheront la tragédie de la grottes d’Ouvéa le

22 avril 1988 où six gendarmes et dix-neuf Kanak furent massacrés...

La réélection de François Mitterrand et le retour de la gauche au pouvoir vont

tempérer ces inquiétudes Pour renouer le dialogue le gouvernement sait s’appuyer

sur les forces morales qui restent puissantes en Nouvelle-Calédonie. Profitant du climat

d'incertitude et d’angoisse qui prévaut encore dans l’île, le gouvernement

parvient à convaincre les deux leaders du F.L.N.K.S. et du R.P.C.R. (Tjibaou et Lafleur)

de trouver un compromis qui entérine les rapports de force du moment et inaugure un

processus évolutif de transformation sociale et politique. Le 26 juin 1988 sont signés

les accords de Matignon qui découpent le Territoire en trois provinces dont deux seront

administrées par les indépendantistes (la province Nord et la province des îles

Loyauté). Ces accords prévoient également un référendum sur la question de

l’indépendance en 1998, mais n’auront droit de voter que ceux inscrit sur les

listes avant 1988 (ce qui rééquilibre les forces politiques en présence).

Les danses :

Différentes régions des danses traditionnelles

Les textes des premiers visiteurs et des missionnaires

constituent les plus anciennes sources écrites sur la danse et la musique kanak. Les

danses décrites, exécutées dans un contexte social large, sont très importantes pour

la vie culturelle, elles ont survécu à l'époque où la politique menée par

l'administration coloniale et par les églises allait à l'encontre de la tradition kanak.

En revanche, les danses mentionnées dans ces écrits et exécutées en groupes restreints

(cercles privés) n'existent plus de nos jours. Ces danses maintenant perdues sont

regroupées dans la classe des danses intérieures.

Les danses intérieures :

Ces danses étaient exécutées à l'intérieur des cases

(maisons traditionnelles en bois, écorce et paille). Dansées spontanément et presque

quotidiennement, elles ne demandaient pas une grande préparation. Les hommes dansaient

seuls dans leur case et les femmes dans la leur.

Dans son livre Mœurs et superstitions des néo-calédoniens, le Père

Lambert décrit une danse qui était exécutée pour permettre aux membres d'une

communauté d'offrir à une personne sans ressource des présents et des vivres. Cette

personne pouvait ainsi payer les ouvriers qui l'avaient aidée à construire, par exemple,

une grande case ou une pirogue. Le Père Lambert appelle cette danse le ouïa.

Une deuxième danse intérieure, décrite elle aussi par le Père Lambert, appelée

tsianda, était accompagnée de chants et du son d'un bambou creux (sorte d'idiophone). Le

tsianda était en fait un jeu pour échanger individuellement des objets. Un homme pose,

en dansant, l'objet qu'il souhaite échanger au milieu de la case. Une seconde personne,

en dansant, elle aussi, va chercher l'objet et le remplace par un autre objet.

Les danses extérieures :

Ce sont les danses qui ont survécu. Elle se déroule lors du

pilou (terme signifiant danses en mélanésien). On compte trois types de danses

extérieures :

Le discours sur perche :

Quand l'animateur et le crieur ont préparé l'auditoire pour la

harangue (discours solennel), l'orateur monte sur une perche (une grande branche plantée

dans la terre). L'orateur énumère les clans alliés ou raconte l'origine du clan. Après

le discours sur la perche, en tant que représentant de son lignage, il offre rituellement

des vivres. Chaque groupe participant à lacérémonie et offrant des vivres était

obligé d'envoyer un orateur pour proposer un discours.

Pendant la dernière phase, l'orateur ainsi perché est entouré par des hommes de son

groupe social, ceux-ci peuvent porter des casse-tête et des sagaies. Ces hommes regardent

l'orateur et encouragent son discours par des chuintements et des sifflements. Les hommes

dansent sur place à pas glissants, avant et arrière, symbolisant ainsi le déroulement

des événements racontés dans le discours.

Bien qu'aujourd'hui ces discours soient plus rarement pratiqués lors des fêtes

sociales, la structure du discours n'a pas changé, les pas des danseurs non plus. C'est

en référence à ces pas que ce discours peut être classifié comme une danse.

La danse en rond :

La danse commence le soir, après que les " Maîtres du

Pilou " eurent rappelé la signification de la perche, autour de laquelle la

danse va se former. La perche symbolise la relation entre les Kanak et leurs ancêtres,

protagonistes de leurs mythes. Ce symbole de vie ne représente pas seulement le centre

matériel du cercle formé par la foule, mais aussi le centre spirituel. Pour cette

raison, on nomme cette perche "le corps de danse". Le boria (qui veut dire danse

en rond en mélanésien) est la danse des dieux, des "esprits", des défunts.

Cette sorte de danse, ne peut avoir lieu que la nuit et il n'est pas permis d'allumer

un feu pour éclairer la scène. Les danseurs, la corps barbouillés de noir, munis de

banderoles, de sagaies et de casse-tête, se mettent dans la peau de ces personnages

mythiques. Les danseurs forment un cercle et trottent autour de la perche en pas libres

tout en suivant le rythme des percussions.

Pour cette danse, l'orchestre s’installe au milieu des danseurs, juste à côté

de la perche. Des chants traditionnels kanaks (à deux voix) sont au cœur de cette

musique. Les danseurs soutiennent la musique avec des cris, des chuintements et des

sifflements. La musique jouée par l'orchestre dans cette danse est partout la même sur

la Grande Terre.

Aujourd'hui, cette danse est pratiquée de la même façon, lors de fêtes sociales

dans les tribus (mariages, inaugurations, etc.) ou lors de festivals culturels. Tous les

spectateurs peuvent participer à cette danse; lorsqu'il s'agit d'un grand événement, on

peut observer plusieurs centaines de danseurs.

Les danses imitatives :

Les danses imitatives sont les plus remarquables dans l'éventail

des danses kanak. Elles se distinguent des autres par l'étendue de leurs formes et de

leurs expressions, elles ont une signification importante pour le groupe d'origine.

Aujourd'hui, lorsqu'on parle de danses kanak, on pense généralement aux danses

imitatives. Les jeunes du "clan utérin" reçoivent de la part des jeunes du

groupe paternel, une invitation à danser à travers l'envoi d'un "bouquet

d'herbes". Un "Maître de danse" (le responsable de la danse) dirige les

jeunes hommes, par des cris, il annonce les actions suivantes: ..."Une foulée vers

l'ouest".. "Sautez", etc... Après la présentation de cette danse, les

bouquets d’herbes sont déposés aux pieds du groupe paternel et avec le discours

d'un membre, l'événement de la danse est officiellement clos.

Les danses imitatives d'aujourd'hui présentent de nombreuses similitudes avec celles

qui ont été décrites par les premiers colons non seulement dans leur présentation,

mais aussi dans leur fonction de propriété culturelle, fonction pour laquelle elles sont

soumises aux règles coutumières.

Aujourd'hui, une danse imitative appartient au groupe qui l'a créée. Dans le groupe,

il y a une ou plusieurs personnes responsables de cette danse. Cela peut être une

personne qui a reçu la danse dans un rêve et qui l'enseigne au groupe de danseurs ou,

s'il s'agit d'une danse transmise de génération en génération, une personne, souvent

un des fils, qui assume cette responsabilité pour l'intérêt qu'il porte à la danse. Si

ce n'est pas le responsable qui l'enseigne lui-même aux jeunes danseurs qu’il

surveille cependant les répétitions.

Les masques kanaks :

La découverte du masque :

Le premier masque de Nouvelle-Calédonie connu en Europe fut

acquis par Labillardière, naturaliste à la recherche de La Pérouse, dans la région de

Balade en 1792, contre deux ciseaux de menuisier. Il s’agit d’une figure de

masque en bois.

L’aire de répartition des masques :

Le masque, en tant qu’objet destiné à occulter le visage,

a probablement existé autrefois en de nombreux points de Nouvelle-Calédonie, ne

serait-ce que sous la forme de jeux d’enfants. C’est par exemple le cas à

Houaïlou où les enfants se confectionnent des masques avec les feuilles de bambou ou de

cocotier. Ces masques peuvent être peints avec des terres de couleur.

Les données que nous avons sur le masque, en tant que réalisation intégrée à des

pratiques sociales, autres que les jeux d’enfants, indiquent qu’il était

autrefois présent dans le nord, le centre et dans une partie du sud de la Grande Terre.

Sous la forme de masque à figure de bois sculptée et manteau de plumes, il paraît avoir

été inconnu à l’extrême sud de la Grande Terre et aux îles Loyauté.

Carte des principales villes ayant des masques

Le masque :

Le masque kanak était un déguisement que l’on enfile et

qui occulte le corps de son porteur pour ne laisser visible que les bras et les jambes. Il

est composé de trois parties : la figure, la coiffure et le manteau.

La figure :

Pièce de bois sculptée, représentant un visage humain,

taillée d’une seule pièce, d’environ 60 cm de haut et 40 cm de large, la

figure comporte sur son pourtour des trous qui permettent l’accrochage de la coiffure

et du couvre-nuque d’une part, de la barbe et du manteau, d’autre part. Le  visage visible ne représente qu’une partie de

la pièce (10 à 30 cm). L’intérieur de la pièce est creusé afin d’en

alléger le poids et de s’ajuster au visage du porteur. Les yeux ne sont jamais

évidés, le porteur du masque regardant par l’ouverture de la bouche. Dans aucun des

cas la langue n’est figurée. Le visage se termine par une barbe faite de tresses de

cheveux humains, mêlés à des fibres végétales, pouvant atteindre 60 cm de long. visage visible ne représente qu’une partie de

la pièce (10 à 30 cm). L’intérieur de la pièce est creusé afin d’en

alléger le poids et de s’ajuster au visage du porteur. Les yeux ne sont jamais

évidés, le porteur du masque regardant par l’ouverture de la bouche. Dans aucun des

cas la langue n’est figurée. Le visage se termine par une barbe faite de tresses de

cheveux humains, mêlés à des fibres végétales, pouvant atteindre 60 cm de long.

Le couvre-nuque rigide est fait de tiges fines tenues par des fibres de bourao (sorte

d’hibiscus). Cette armure légère est noircie au noir de bancoul (charbon de bois du

bancoulier).

Les essences de bois utilisés diffèrent selon les régions. Au sud, on utilise plus

volontiers un bois léger et facile à travailler (le doi), et dans le nord, on

privilégie les bois en fonction de leurs critère symbolique (bois utilisé par le

chef,etc...) qui sont en général durs et denses (donc difficiles à travailler).

Le port du masque :

Nous ne possédons que très peu de données sur le port du

masque. Pendant les cérémonies de fin de deuil d’un chef ou d’un autre membre

important de la tribu, le masque courait en montant et en descendant de chaque coté des

présents cérémoniels amassés sur l’allée centrale. Il menaçait les maternels et

poursuivait et frappait indifféremment adultes et enfants.

L’origine du masque :

Suivant la voie ouverte par Codrington de la possibilité

d’une liaison entre les masques du Vanuatu et ceux de Nouvelle-Calédonie, McKesson a

proposé récemment (1990), comme origine possible des masques kanak le Vanuatu.

Hypothèse étayée par les comparaisons des poteries de ces deux îles.

La faune :

Cette faune endémique à la Nouvelle-Calédonie est très

pauvre. En effet, les espèces qui ont survécues à la chasse intensives des premiers

habitants puis à celle des bagnards français sont peu nombreuses.

Cette faune se constitue actuellement de membres de la famille des oiseaux , de la

famille des reptiles et de la famille des mammifères. En effet, la famille des poissons

ne contient pas d’espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie.

Les oiseaux :

La première espèce, symbole du territoire de la

Nouvelle-Calédonie, est le cagou. Le Cagou est le seul représentant de la famille des

Rhynochétidés et est endémique à la Nouvelle-Calédonie. Il fréquente les forêts

humides d’altitude et du littoral.

Le Cagou est inapte au vol. C'est un insectivore qui se nourrit

principalement de larves et d'escargots. La taille des cagous varie entre 50 et 60 cm. Son

envergure moyenne est de 80 cm.

Le Cagou est inapte au vol. C'est un insectivore qui se nourrit

principalement de larves et d'escargots. La taille des cagous varie entre 50 et 60 cm. Son

envergure moyenne est de 80 cm.

Le mâle et la femelle sont identiques. Les jeunes sont de couleur brune avec des

stries sombres sur le dos.

Le cagou fait un nid à même le sol avec des branchages et des feuilles sèches. C'est

un nid très sommaire. La période de nidification s'étend de septembre à décembre. La

femelle pond un seul oeuf de 6 à 7 cm de longueur.

Le mâle et la femelle se partagent la tâche de l'incubation et du nourrissage des

petits. Le cagou, devenu rare et maintenant intégralement protégé, se signale dans la

forêt par son chant ressemblant à un aboiement.

Il est souvent présenté en photographie sous des attitudes agressives : huppe

dressé, plumes gonflées... Celles-ci sont surtout observables sur des éléments

captifs. Dans la forêt, le cagou, de nature craintive, adopte une attitude plus conforme

à son tempérament.

La seconde espèce est un gros pigeon, appelé notou (carcophage géant de son vrai

nom). Le notou est visible dans toutes les forêts de la Grande Terre. C'est le plus gros

pigeon de la Nouvelle-Calédonie, il est endémique.

C'est un frugivore et un granivore qui se déplace principalement par couple. On peut

s'étonner que, malgré son endémisme, il ne soit qu'insuffisamment protégé.

Le mâle et la femelle sont identiques et mesurent environ 50 cm. Les notous nichent

entre août et décembre. Le couple construit une plate-forme de brindilles variant entre

8 et 15 cm d'épaisseur et de 30 à 40 cm de diamètre. Les nids sont le plus souvent

implantés en haut des arbres.

La femelle pond un œuf (rarement deux) qui peut atteindre 5 cm de longueur et 3 cm

de diamètre. Les deux parents assurent l'incubation et le nourrissage des jeunes.

Les reptiles :

La faune erpétologique locale ne possède aucune espèce en

commun avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cinq éléments seulement se retrouvent

en Mélanésie et dans la plupart des archipels polynésiens.

La répartition se présente ainsi: 6 Rhacodactylus (geckos géants), 2 Euridactylus, 7

Lygosoma, 1 Typhlops qui sont endémiques à la Grande Terre. On doit y ajouter 2 Bavaya

et 1 lepidodactylus, endémiques aux îles Loyauté.

La faune des reptiles néo-calédoniens comprend en tout 30 espèces dont 28 Sauriens

et 2 Ophidiens.

Parmi les Ophidiens, le python des îles Loyauté (Enygrus bibroni), de la famille des

boïdés, se rencontre dans la plupart des îles polynésiennes. Il ne réside qu'aux

îles Loyauté, il y aurait été introduit par les premiers Polynésiens ayant débarqué

dans ces îles et qui le transportaient sur leurs pirogues comme nourriture vivante.

Une autre espèce est endémique à la Nouvelle-Calédonie, c’est le tricot rayé.

Petit serpent de 40 cm environ puisant sa nourriture dans le lagon mais vivant

principalement sur terre. Ce serpent est venimeux, et très dangereux, en effet, une

morsure peut tuer un homme en moins de 35 secondes. Aucune antidote n’existant, la

mort est certaine. Mais le tricot rayé étant de nature très craintive, les incidents

avec l’homme sont très rares, le dernier incident datant de plus de 20 ans.

Le Typhlops, longtemps considéré comme très rare, se trouve en fait assez couramment

sur la Grande Terre mais sa ressemblance avec un ver de terre ne souligne guère sa

présence. Il a d'ailleurs un mode de vie très souterrain.

Les Sauriens sont beaucoup plus courants et bon nombre de lygosoma, petits lézards

gracieux, aussi nommés margouilla, filent dans l'herbe des jardins et des savanes

herbacées.

Les Rhacodactylus ou geckos géants peuvent atteindre 35 cm de longueur. Il habitent

presque exclusivement les parties les plus sombres des forêts vallicoles mésophiles. Ils

se déplacent très lentement, sont malhabiles et absolument dépourvus de moyens

défensif.

Ils ne doivent leur survie qu’à leur don de mimétisme et à leurs mœurs

nocturnes qui leur permettent d'échapper aux rapaces. Durant la journée, ils se

réfugient sous les pierres ou dans les anfractuosités des rochers.

Les mammifères :

Avant l’arrivée des Européens, les seuls mammifères qui

peuplaient la Nouvelle-Calédonie étaient des Chiroptères et des Rongeurs.

Lors de son passage, Cook fit cadeau au chef Tea Bouma d’un couple de chiens et

quelques jours après d'un couple de cochons. Nul ne connaît exactement le sort qui leur

fut réservé, mais les visiteurs suivants n'en retrouvèrent point sur les lieux. Il

rencontrèrent par contre des cochons sur l’îlot Balabio.

Ce sont les missionnaires qui débarquèrent les premières chèvres. On retrouve un

chien dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie lors de l'attaque de la mission de

Balade en 1847. Il sera tué par des indigènes tandis qu'il défendait son maître.

Les premiers bovins furent introduit par Paddon en 1853, à l’île Nou. Bien que

l'on n'ait aucune preuve formelle, on peut supposer que Paddon introduisit aussi des

chèvres et des moutons.

Le premier couple de cerfs fut introduit par l’ingénieur Boutan en 1921. Les

cerfs proliférèrent très vite, à tel point qu'en 1921 il faudra organiser des battues

pour enrayer les dégâts qu'ils produisent dans les cultures.

L'introduction des premiers chats n'a pas laissé de traces historiques, elle a dû

cependant se produire très tôt, les navires emportant de nombreux chats à bord pour

lutter contre les rats inévitablement embarqués.

Cependant, une espèce endémique reste de nos jours encore présente.

Les roussettes appartiennent à l'ordre des Chiroptères. Du fait de leurs moeurs

noturnes, ces animaux sont restés mystérieux pendant très longtemps. Plusieurs de leurs

secrets sont maintenant percés.

On a recensé en Nouvelle-Calédonie 5 espèces de mégachiroptères (Roussettes) dont

les plus communes sont: Pteropus Tonganus (Roussette Noire), Pteropus aneanetinus

(Roussette Rousse) et Pteropus macmillani (Roussette des Grottes). Cette dernière espèce

est endémique à la Nouvelle-Calédonie. On trouve aussi quelques Microchiroptères

(chauves-souris), essentiellement dans les grottes, donc à proximité des massifs

karstiques (Lindéralique, Koumac, Adio ...) ou encore en forêt de basse et moyenne

altitudes où ils nichent dans des trous, ou dans des troncs d'arbres creux.

Les roussettes de Nouvelle-Calédonie sont frugivores, elles ne consomment en fait que

le jus des fruits et en dédaignent la pulpe. Leur langue creuse le fruit et prend la

forme d’un tube pour en aspirer le nectar. Leurs besoins alimentaires sont très

important car elles sont dotées d’une digestion très rapide (30 minutes environ).

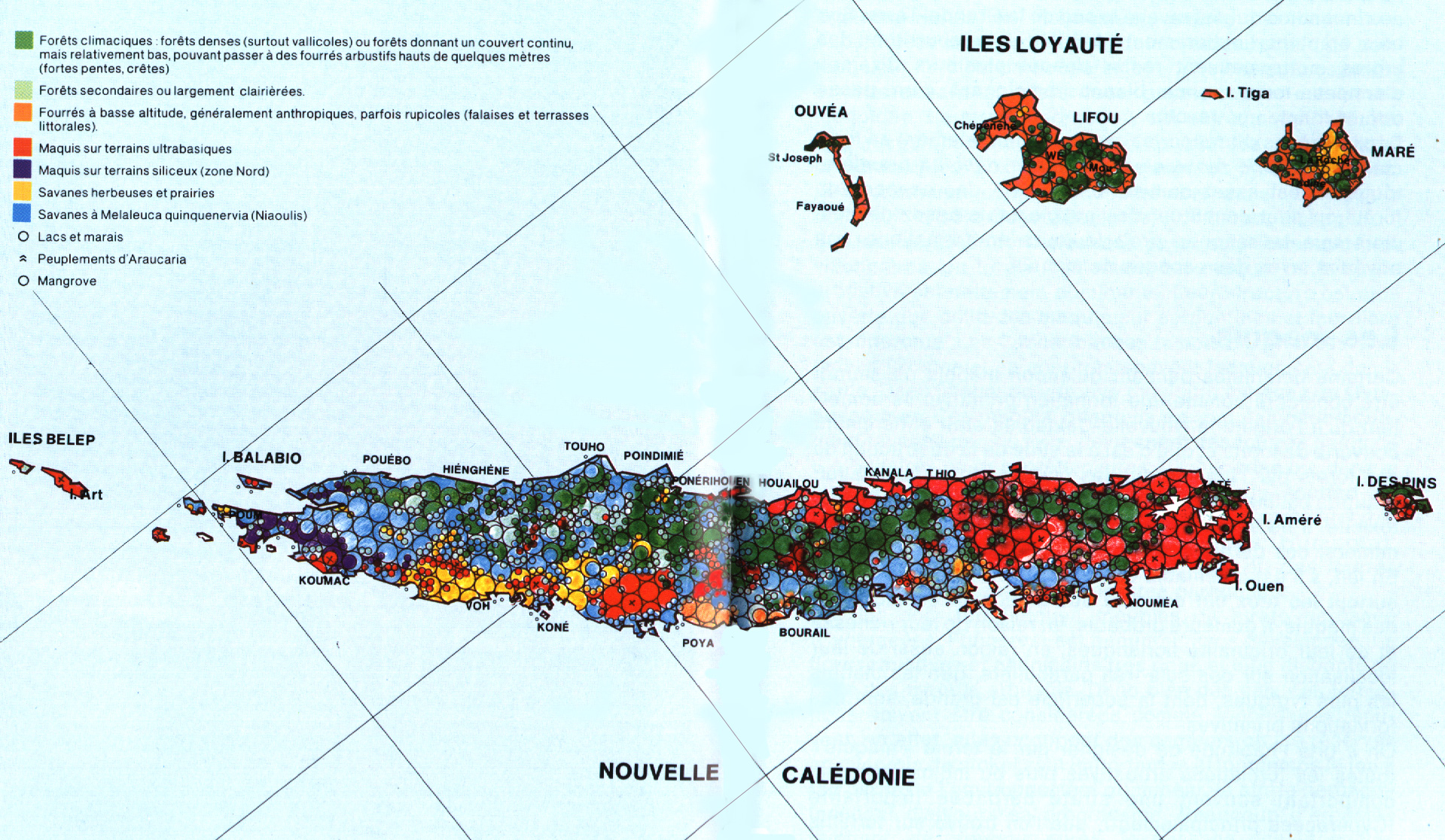

La flore :

Les premiers botanistes qui visitèrent la Nouvelle-Calédonie

sont les allemands J.R. Forster et son fils qui, accompagnant Cook lors de son deuxième

voyage dans le Pacifique (1774), séjournèrent avec lui une dizaine de jours dans la

région de Balade et herborisèrent sur l’îlot Amédée, entre la Grande Terre et

l’île des Pins.

En 1794, La Billardière, parti avec Entrecasteaux à la recherche de La Pérouse et de

ses compagnons, faisait à son tour aux envions de Balade de fructueuses récoltes. C'est

lui qui publia le premier ouvrage important sur la flore néo-calédonienne (1824-l825).

Les nombreuses études consacrées à la flore néo-calédonienne par des chercheurs de

différents pays offrent certaines garanties d'objectivité, en particulier en ce qui

concerne l’examen des liens de parenté entre les espèces locales et celles qui sont

représentées dans les territoires voisins.

Caractères généraux de la flore

néo-calédonienne :

La flore de la Nouvelle-Calédonie est une flore

particulièrement riche, compte tenu des dimensions du Territoire (19105 km²). Plus de

3000 espèces indigènes de végétaux supérieurs ont jusqu'à présent été

inventoriées, dont environ 250 Cryptogames vasculaires (fougères et végétaux

apparentés) et 2.750 Phanérogames. Les Phanérogames se répartissent entre quelque 68O

genres se rattachant à 156 familles.

Cinq petites familles sont particulières à la Nouvelle-Calédonie : les

Amborellacées (1 espèce), les Oncothécacées (1 espèce), les Paracryphiacées (1

espèce), les Phellinéacées ( 10 espèces), les Strasburgériacées (1 espèce); mais

l'originalité de la flore réside surtout dans l'importance exceptionnelle qu'y

présentent certains groupes plus vastes et plus ou moins largement représentés

ailleurs.

Ce sont en premier lieu les Gymnospermes, les plus anciennes des

Phanérogames, la Calédonie, avec 15 genres, dont 3 endémiques, et 44 espèces, étant

dans le monde le territoire où ce groupe est le plus diversifié. Ainsi, 13 variétés de

pins colonnaires , sur les 19 espèces connues, sont calédoniennes.

Ce sont ensuite les Cunoniacées, avec 6 genres, dont 2

endémiques, et 80 espèces, et les Myrtacées, avec une vingtaine de genres, dont 5

endémiques, et plus de 200 espèces, éléments fondamentaux des paysages calédoniens,

autant par l'abondance des individus que par la beauté de leurs fleurs.

Ce sont ensuite les Cunoniacées, avec 6 genres, dont 2

endémiques, et 80 espèces, et les Myrtacées, avec une vingtaine de genres, dont 5

endémiques, et plus de 200 espèces, éléments fondamentaux des paysages calédoniens,

autant par l'abondance des individus que par la beauté de leurs fleurs.

Mentionnons encore les Araliacées (10 genres, dont 6

endémiques, et une centaine d'espèces), les Epacridacées (2 genres, 18 espèces), les

Wintéracées, Dicotylédones primitives (4 genres, dont 2 endémiques,et 30 espèces),

les Protéacées (8 genres, dont 4 endémiques, et 42 espèces), les Palmiers (17 genres

endémiques sur quelque 220 connus dans le monde, et une trentaine d'espèces). Les

orchidées sont nombreuses (191 espèces), mais surtout remarquables par leurs formes

terrestres .

Pour toutes ces familles, les orchidées mises à part, l'endémisme spécifique est

très voisin de 100%, mais l'étude approfondie de bien d'autres groupes, moins

représentatifs peut-être, a fait apparaître chez eux des traits révélateurs d'une

évolution qui n'a pu s'accomplir qu'au cours d'une longue période d'isolement

biologique.

Références :

Alban BENSA

Nouvelle-Calédonie, un paradis dans la tourmente

Edition DECOUVERTES GALLIMARD

Septembre 1990-Evreux (France)

p12 à 127

Michel PIERRE

Le dernier exil, histoire des bagnes et forçats

Edition DECOUVERTES GALLIMARD

Octobre 1989-Evreux (France)

p76 à 85

Raymond AMMANN

Les danses Kanak, une introduction

Edition Agence de Développement de la Culture Kanak (A.D.C.K.)

Juillet 1994-Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

p8 à 67

Emmanuel KASARHEROU

Le masque kanak

Collection arts témoins

Editions Parenthèses/A.D.C.K.

Septembre 1993-Marseille (France)

p7 à 67

Maurice SCHMID

Fleurs et plantes de Nouvelle-Calédonie

Les Editions du Pacifique

1992-Singapour

p4 à 182

L’encyclopédie de la Nouvelle Calédonie

Tome de la faune

1971-Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

p143 à 236

Cartes fournies par Microsoft Encarta’97

Remerciements :

Nous remercions les personnes et les organismes suivants pour

leur collaboration :

Mme Bourhis , professeur à Népoui (Nouvelle-Calédonie),

L’A.D.C.K . pour ses documents,

L’office du tourisme néo-calédonien (Paris)

France3 pour son documentaire,

La 5ème pour son documentaire.

Un remerciement particulier aux personnes ayant accepté de répondre au petit

questionnaire. |

|